「自社の労務管理、実は法令違反しているかもしれない」と感じたことはありませんか?

働き方改革関連法の施行以降、中小企業にも厳しい監査・調査が行われる時代になりました。

しかし、「何がリスクになるのかわからない」「顧問社労士に相談しても全体像が見えない」という声も多く聞かれます。

そこで注目されているのが、専門家が企業の労務体制を客観的に診断する「労務リスク診断サービス」です。

本記事では、このサービスの仕組みと目的を解説し、実際に診断でよく発見される10のリスク項目と、すぐに実践できる対策を紹介します。

自社の見えないリスクを可視化し、安心して事業を成長させられる労務体制を整えましょう。

- IPOを見据えた労務周りの整備

- 支援実績豊富な社労士が実施

- 高品質なサービスを最適な価格で提供

- リスク診断サービスの概要が分かる

- 労務リスクを放置した場合の危険性が分かる

- 労務リスク診断でよく見られるポイントが分かる

- 労務リスクを起こさないための対策が分かる

- 労務トラブルが起きた際の対処法がわかる

労務リスク診断サービスとは?

労務リスク診断サービスとは、企業の労務管理体制を専門家が総合的に分析し、見えないリスクを可視化して改善につなげる取り組みです。

ここでは、サービスの目的や企業にとっての意義、なぜ中小企業にとってこの診断が必要とされているのかを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

労務リスク診断の目的と企業にとっての意味

労務リスク診断の主な目的は、潜在的な法令違反リスクを早期に発見し、重大なトラブルを未然に防ぐことです。

たとえば、残業代の未払いや安全配慮義務違反、36協定の不備※などは、事前チェックで防止できるケースがほとんどです。

診断結果を踏まえた改善を行うことで、企業は訴訟や是正勧告といった法的リスクを回避し、従業員が安心して働ける職場環境を整備できます。

野澤惇

野澤惇36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定です。

会社が従業員に残業(時間外労働)や休日労働をさせる場合、使用者と従業員の過半数代表者が協定を結ぶ必要があります。この協定は、労働基準監督署へ届け出なければ効力が生じません。

なぜ今、中小企業に「労務リスク診断」が必要なのか

中小企業に「労務リスク診断」が求められる背景には、法改正による規制強化と社会的監視の高まりがあります。

企業規模を問わず、労働法令に違反すれば是正指導や送検の対象となり、経営や採用、企業信用に悪影響を及ぼすおそれがあります。

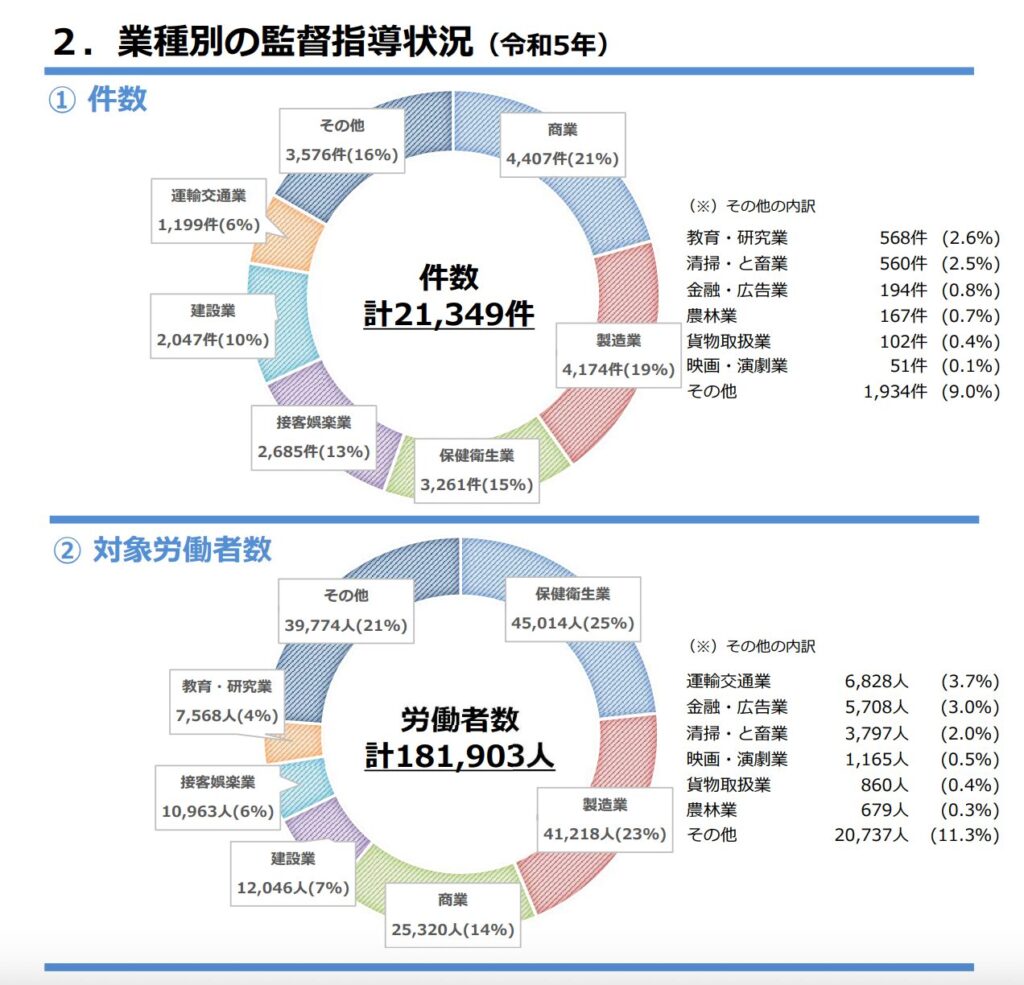

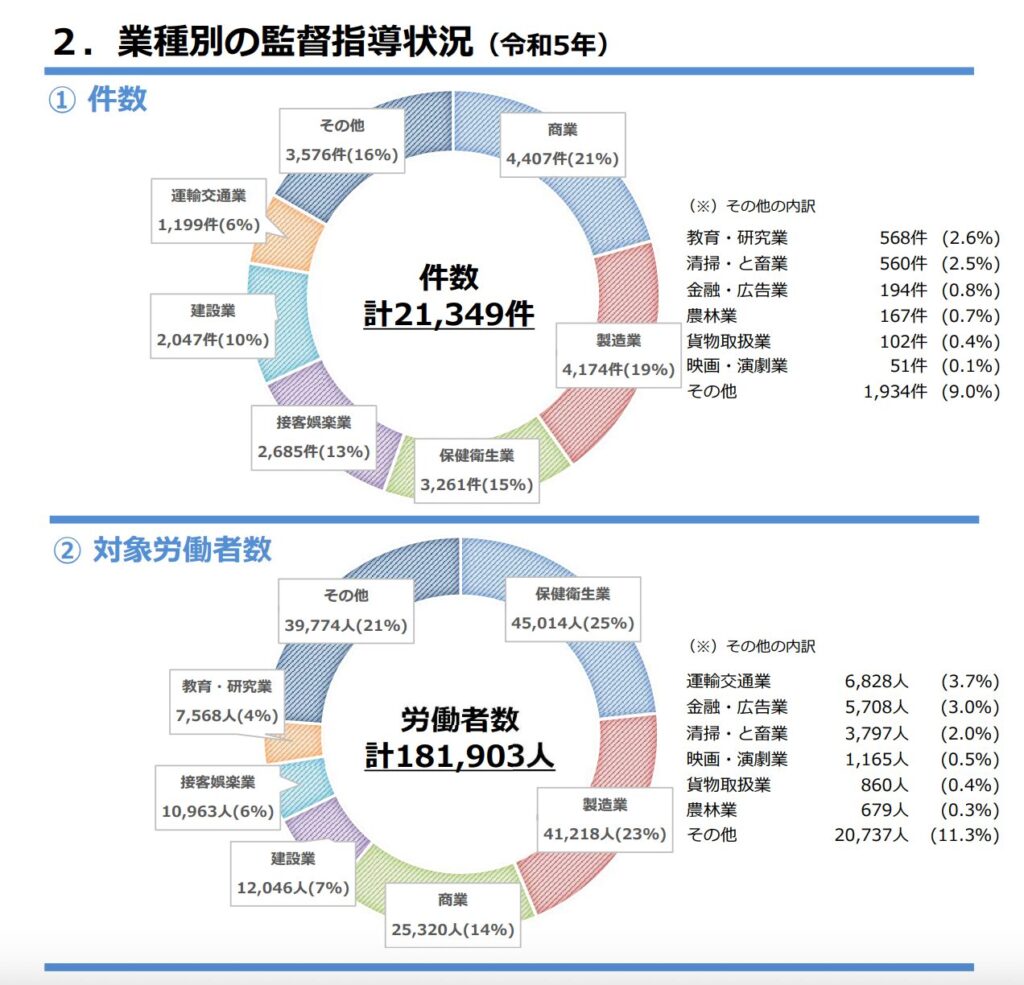

厚生労働省の「令和5年度 労働基準監督年報」によると、労働基準監督署による監督指導件数は21,349件、対象労働者数は約18万人です。

特に保健衛生業や製造業、商業分野では違反が集中し、固定残業代の誤運用なども多く報告されています。

近年は、働き方改革関連法の施行により、労働時間管理や有給休暇の取得義務など、これまで大企業が中心だった規制が中小企業にも拡大しました。

加えて、従業員の権利意識が高まり、SNSや口コミサイトでの情報拡散も加速。小さな労務ミスが「ブラック企業」イメージにつながるケースも珍しくありません。

こうした法的・社会的リスクを防ぐためにも、「労務リスク診断」の活用が重要です。

労務リスクを放置した場合の企業への影響

ここでは、労務リスクを放置した場合に起こり得る、主なトラブルを解説します。

【金銭リスク】未払い残業・罰金で数百万〜数千万円の損失

労働時間や残業代の計算ミスは、発生しやすい労務リスクの一つです。

労働基準法第37条では、時間外労働や深夜労働(午後10時〜午前5時)に25%以上、法定休日労働には35%以上の割増賃金を支払う義務が定められています。

違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。(労働基準法119条1号)

一度問題が発覚すれば、金銭的な損失にとどまらず、社内の信頼低下や従業員の不満増大など、経営全体に悪影響を及ぼす可能性あります。

こうした事態を防ぐためには、勤怠管理システムの導入や賃金規程の見直し、36協定の適正運用など、日常的な管理体制の強化が欠かせません。

【法的リスク】是正勧告・行政処分・刑事罰の可能性

労働基準監督署の調査で法令違反が確認されると、是正勧告(行政指導)が行われます。

内容が悪質な場合や、是正勧告を無視した場合には、立入検査や使用停止命令、送検(刑事事件として検察へ送致)など、行政処分へと発展することもあります。

行政指導の履歴や送検情報は、所管官庁のサイトで公表される場合があり、企業名や内容が報道機関に掲載されるリスクも伴います。

一度社名が公表されれば、企業の信用回復には長い時間と大きなコストを要するでしょう。

【事業継続リスク】経営者の刑事責任と事業停止の可能性

労働基準法や労働安全衛生法に違反した場合、経営者個人が刑事責任を問われる可能性があります。

懲役刑や罰金刑といった刑事罰が科されるケースもあり、違反の内容によっては刑事事件として送検されることもあるため注意が必要です。

また、IPO(新規上場)や大手企業との取引審査では、過去の労務違反歴がある企業は不利に扱われる傾向にあります。

【組織リスク】離職・モチベーション低下・内部告発

職場の不公平感や人間関係の悪化は、離職やモチベーション低下・内部告発といった組織リスクを招きます。

2022年改正の公益通報者保護法は、従業員300人超の企業に内部通報制度の導入が義務化されました。300人以下の企業にも、整備の努力義務があります。

制度を整えていない場合、消費者庁の指導や勧告、企業名公表、過料(20万円以下)の対象となるおそれもあります。

【経営リスク】信用失墜・ブランド価値の低下

労務トラブルは、企業の社会的信用を大きく損なう要因です。

法令違反やハラスメント問題が明るみに出れば、取引先や顧客、求職者の信頼を同時に失うリスクがあります。

また、SNSや口コミサイトでの情報拡散は一度広がると止められず、投稿は長期間インターネット上に残り続けます。

その結果、企業イメージの回復には多大な時間とコストを要することになります。

労務リスク診断で良く見つかる10項目

ここでは、実際の労務リスク診断で発見されやすい代表的な10項目を紹介します。

| 発見されやすい労務リスク項目 | 内容・具体例 |

|---|---|

| ① 残業代計算・支払いのリスク | ・固定残業代にみなし残業を含めて、計算の誤りが発生しやすい・未払い残業として指摘されるケースが多い |

| ② 労働時間管理のリスク | ・タイムカード・打刻データと実労働時間が乖離している・サービス残業が発生しやすい |

| ③ 就業規則・雇用契約のリスク | ・就業規則が法改正に未対応、または実態と乖離している・雇用契約書未締結のケースも散見される |

| ④ ハラスメント対策のリスク | ・セクハラ・パワハラの相談窓口が機能していない・対応体制が整っていないと是正指導の対象となる場合がある |

| ⑤ 安全衛生管理のリスク | 安全衛生委員会の未設置や健康診断未実施など、労働安全衛生法上の義務違反が見られる |

| ⑥ 有給休暇管理のリスク | ・年5日の取得義務が未管理・未消化が発覚すると是正勧告の対象になる |

| ⑦ 社会保険・労働保険のリスク | 非正規社員や短時間勤務者が未加入となっているケースが多く、調査時に発覚しやすい |

| ⑧ 解雇・退職トラブルのリスク | 手続きや説明が不十分なまま退職を進め、不当解雇として争われるリスクがある |

| ⑨ 多様な働き方への対応リスク | テレワークや副業制度のルールが整備されておらず、労働時間管理が曖昧になっている |

| ⑩ 記録・文書管理のリスク | 出勤簿や賃金台帳など法定帳簿の整備不足や、保存期間の誤りが指摘されやすい |

これらの項目は、どの業種・規模の企業でも共通して見られる課題です。

なかでも「①残業代計算」「②勤怠管理」「③就業規則」は、是正勧告や訴訟につながりやすく、早めの見直しが重要です。

専門家によるチェックを受けると、自社のリスクを定量的に把握し、改善優先順位を明確にできます。

労務トラブルを起こさないための対策

労務リスクは、日常的な仕組み作りによる予防が最も効果的です。

ここでは、現場で実践しやすく、効果が高い6つの対策を紹介します。

就業規則と社内ルールを「形だけ」にしない

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇う企業に、就業規則の作成・届出が義務付けられています。

しかし、作っただけで運用されていない就業規則は、実質的に機能していないのと同じです。

重要なのは、定期的な見直しと従業員への周知。説明会や研修を通じて、ルールの意義や背景を理解してもらい、現場での遵守を徹底しましょう。

また、法改正への対応(育児・介護休業法、パワハラ防止法など)も欠かせません。

就業規則は一度作って終わりではなく、毎年アップデートすることが理想です。

勤怠管理をシステム化して「残業」を見える化

厚生労働省は、企業に対して「労働時間の状況の把握」を義務付けています。

2019年4月施行の労働安全衛生法により、打刻システムやICカードなどによる記録管理が法的に求められるようになりました。

勤怠管理のシステム化により、労働時間の偏りを可視化でき、長時間労働の抑制にもつながります。

また、客観的なデータに基づく管理が可能になり、労使トラブルの未然防止にも効果的です。

ハラスメントを防ぐ相談しやすい職場を作る

「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が令和2年6月に施行され、中小企業にも令和4年4月からパワハラ防止措置が義務化されました。

いまや、ハラスメント対策はすべての企業に求められる基本的な取り組みといえます。

しかし、相談窓口を設けただけでは十分ではありません。

従業員が安心して相談できるよう、人事部門以外の第三者窓口や、匿名で相談できる体制を整えることが重要です。

また、管理職向けの研修を実施し、どの行為がハラスメントに該当するのかの明確化も効果的です。

現場での判断基準を共有し、「相談しても大丈夫」という雰囲気作りが、職場全体の安心感を高めます。

安全・健康を守る仕組みを整える

労働安全衛生法では、企業に対して労働者の安全と健康を確保する義務が定められています。

令和7年5月に公布された改正法(労働安全衛生法および作業環境測定法の改正)では、

多様な働き方に対応した安全衛生対策の強化が進められました。

今回の改正では、以下の5つの分野で対策が拡充されています。

- 個人事業者を含めた安全衛生対策の推進

- 職場のメンタルヘルス対策の義務化

- 化学物質による健康障害防止の強化

- 機械・設備の安全性確保

- 高齢者の労働災害防止

法改正について詳しく知りたい方は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」をご覧ください

法改正の目的は、誰もが安心して働ける職場環境作りです。

これらを継続的に行うことで、安全配慮義務を果たしている証拠にもなります。

メンタルヘルスケアで従業員の心を守る

平成27年12月に施行されたストレスチェック制度(労働安全衛生法改正)により、従業員50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化されています。

チェックの結果は、産業医や外部カウンセラーと連携し、職場環境の改善につなげることが重要です。

また、ラインケア(上司による部下の支援)を導入すれば、心の不調を早期に発見し、迅速な対応が可能になります。

新しい働き方のルールを明確化する

テレワークや副業、フレックスタイムなど、多様な働き方の広がりにより、ルール整備の遅れがトラブルの原因となるケースが増えています。

特にテレワークでは、通信費負担や労働時間管理の責任範囲を就業規則に明記することが必要です。

厚生労働省の「テレワークの適切な導入と実施のためのガイドライン」を参考に、自社の実情に合わせたルール整備を進めましょう。

柔軟な働き方を実現するためには、公平で安全な労務管理との両立が欠かせません。

働き方の自由度を高めつつ、企業と従業員の双方が安心できる仕組みを構築することが、これからの経営の必須課題です。

労務リスク・トラブルが起きた際の正しい対処法

どんなに入念な対策を講じても、トラブルを完全に防ぐことはできません。

大切なのは、発生後に正しく、迅速に対応できる体制を整えておくことです。

ここでは、労務リスク・トラブルが起きた際の正しい対処法を解説します。

ケース1.労働基準監督署の調査が入った場合

労働基準監督署から調査が入った際は、慌てず誠実に対応を進めながら社労士や弁護士に相談することがおすすめです。

調査官の質問には正確に答え、求められた資料は速やかに提出しましょう。

また、調査官の名刺を受け取り、対応内容を必ず記録しておくことも重要です。

法令違反が確認された場合には「是正勧告」が行われます。この場合は、指定期限までに違反を是正し、「是正報告書」を提出する必要があります。

ケース2.未払い残業が発覚した場合

未払い残業が判明した場合は、まず事実確認と支払い対応を最優先に行います。

出勤簿や勤怠データをもとに、対象期間・人数・金額を正確に算出しましょう。

労働基準法の改正により、残業代の消滅時効は3年に延長されています。

支払いを遅らせると、付加金や遅延利息が発生する可能性もあるため、早めの対応が重要です。

ケース3.ハラスメントが起きた場合

ハラスメントが発生した際は、初動対応の遅れが被害拡大を招くおそれがあります。

まず、被害者と加害者の双方から事実関係を丁寧に聞き取り、第三者を交えた公平な調査を行いましょう。その際、聞き取り内容は詳細に記録し、守秘義務の徹底が重要です。

事実が確認された場合は、就業規則に基づく懲戒処分や配置転換などの措置を速やかに実施します。同時に、被害者へのケア(カウンセリングや休職支援など)も行いましょう。

問題を隠さず、迅速かつ誠実に対応する姿勢が、職場全体の信頼を守ります。

ケース4.労働災害(ケガ・事故)が発生した場合

事業主には、労働災害の防止義務や補償義務、報告義務が課せられています。

労災発生時には、まず被災者の救護と事故現場の安全確保を最優先に行いましょう。

そのうえで、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。

報告を怠ったり虚偽報告を行ったりすると、刑事責任(業務上過失致死傷罪等)を問われる可能性があるため注意が必要です。

労災保険に加入していれば、原則として労働者への補償は保険給付で対応可能です。未加入の場合や初期の休業3日間については、平均賃金の60%を事業主が直接支払う義務があります。

ケース5.労使トラブルが発生した場合(解雇・残業など)

解雇や残業、ハラスメントをめぐる労使トラブルでは、記録の有無が解決のカギになります。

口頭でのやり取りではなく、勤怠記録やメール、評価資料などの客観的な証拠を、日頃から適切に保全しておくことが大切です。

労働者から労働基準監督署や労働局に申告があった場合でも、企業が法令に沿って対応していれば過度に恐れる必要はありません。

一方で、感情的な対応や恣意的な処分は、事態を悪化させる原因となります。

問題が発生した際は、社労士など専門家の助言を受けながら、冷静に法的手順を踏むことが重要です。

まとめ|労務リスク診断で見えないリスクを可視化し、安心経営へ

労務リスク診断は、単なる監査ではなく、企業の信頼を高めるための投資です。

今の体制に少しでも不安があるなら、専門家による客観的な診断を受けてみましょう。

自社の課題を可視化することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して成長できる労務環境を整えられます。