東京や大阪での事業立ち上げ期の大きな支えとなる「創業助成金」ですが、「書類の準備が複雑で、どこから手をつければ…」「一度きりのチャンスを絶対に失敗したくない」といった不安を抱えていませんか。助成金の申請は、単なる手続きではありません。あなたの事業の価値と将来性を伝える「重要なプレゼンテーション」であり、その質が成否を分けます。

この記事では、数多くの創業者を支援してきた社労士事務所altruloopが、助成金申請の採択率を高めるための本質的なポイントを、審査の裏側まで踏み込んで解説します。申請のサポートも多く受け付けていますので、気になる事業者様はぜひご連絡ください。

対象となる創業助成金は?(2025年最新情報)

創業助成金と一言でいっても、その種類は様々です。特に大都市である東京都と大阪府では、支援制度の体系が異なります。まずは、自社がどの制度を目指すべきか、最新の情報を正確に把握しましょう。

【東京都】創業助成事業の主な要件

東京都で創業するなら、まず検討すべきは公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「創業助成事業」です 。都内の創業者を幅広く支援する、代表的な制度と言えます。

この助成金は、都内で創業を予定している個人、または創業後5年未満の中小企業者等が対象です 。ただし、個人事業主や法人の代表者として 通算5年以上の経営経験がある方は対象外となるなど、細かい条件があるため注意が必要です 。

具体的な要件の概要は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 対象者 | 都内で創業予定の個人、または創業後5年未満の中小企業者等(経営経験5年未満など諸条件あり) |

| 助成率 | 助成対象経費の3分の2以内 |

| 助成限度額 | 上限400万円(下限100万円) |

| 主な対象経費 | 賃借料、広告費、器具備品購入費、従業員人件費など(原則、交付決定日以降の支払いが対象) |

| 最重要要件 | 申請前に公社等が指定する創業支援事業の利用が必須 |

特に重要なのが、表の最後にある「最重要要件」です。

この助成金を申請するには、TOKYO創業ステーションのプランコンサルティングなど、公社が指定するいずれかの創業支援事業を、申請前に利用していることが必須条件となります 。この支援の利用には数ヶ月かかる場合もあるため、公募が始まってから慌てて準備を始めても間に合いません 。

時期によって要件は変更になることがあるため、詳細について知りたい方はぜひ一度お問い合わせください

【大阪府・市】代表的な創業支援制度の概要

大阪府の場合、東京都の「創業助成事業」のような大規模な一本化された制度は少なく、国の補助金や各市町村が独自に実施する支援制度を組み合わせて活用するのが基本戦略となります 。

代表的なものとして、国の「小規模事業者持続化補助金」が挙げられます。この補助金には「創業枠」が設けられており、販路開拓や業務効率化にかかる経費の一部(補助上限200万円、補助率3分の2)が支援されます 。こちらも東京都の制度と同様に、商工会議所などが実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けることが要件の一つとなっています 。

その他にも、大阪府内の各市町村(例:箕面市、吹田市、岸和田市など)が、店舗の家賃補助や改装費の支援など、地域の実情に合わせた独自の創業支援補助金を用意しています 。また、ビジネスプランコンテスト形式の「大阪起業家グローイングアップ事業」のように、優秀な事業計画に対して補助金が提供されるユニークな制度も存在します 。

大阪で創業する場合、一つの大きな助成金を狙うのではなく、自社の事業内容や所在地に合わせて、利用可能な制度を幅広くリサーチすることが成功の鍵となります。

社労士事務所altruloopでは全国問わず支援をしていますので、気になる方はぜひお問い合わせください。

申請前に注意!意外と見落としがちなポイント

助成金の申請準備を進める上で、多くの人がつまずく共通の落とし穴があります。事業計画書を作成する前に、以下の点は必ず押さえてください。

隠れたタイムラインを意識する

京都の創業助成事業のように、申請の前提条件として「公的な創業支援の利用」が求められる場合、実質的な申請準備は公募開始の2~3ヶ月前から始まっています 。公募期間だけを見てスケジュールを立てると、スタートラインにすら立てない可能性があります。

「公募要領」のルールは絶対である

公募要領は、助成金申請における法律です。対象経費の範囲、提出書類の様式、申請期間など、そこに書かれているルールは一つでも破ると審査の対象外となります 。自己判断で解釈せず、隅々まで読み込み、不明点は事務局に確認することが鉄則です。

助成金は「後払い」が原則である

これは非常に重要なポイントですが、助成金は採択されたらすぐに入金されるわけではありません。原則として、助成対象期間中に自己資金で経費を支払い、事業が完了した後の報告・検査を経てから振り込まれます 。つまり、一時的に全額を立て替える資金力が必要です。この点を考慮せずに資金計画を立てると、黒字倒産のリスクさえ生じます。

事業目的と助成金の趣旨を合致させる

助成金は、税金を原資とした公的な支援制度です。そのため、各制度には「地域経済の活性化」「DXの推進」といった政策的な目的があります 。自社の事業計画が、その助成金の目的にどう貢献するのかを明確に示す必要があります。「お金がもらえるから」という理由で、趣旨の合わない制度に無理やりこじつけて申請しても、採択される可能性は低いでしょう 。

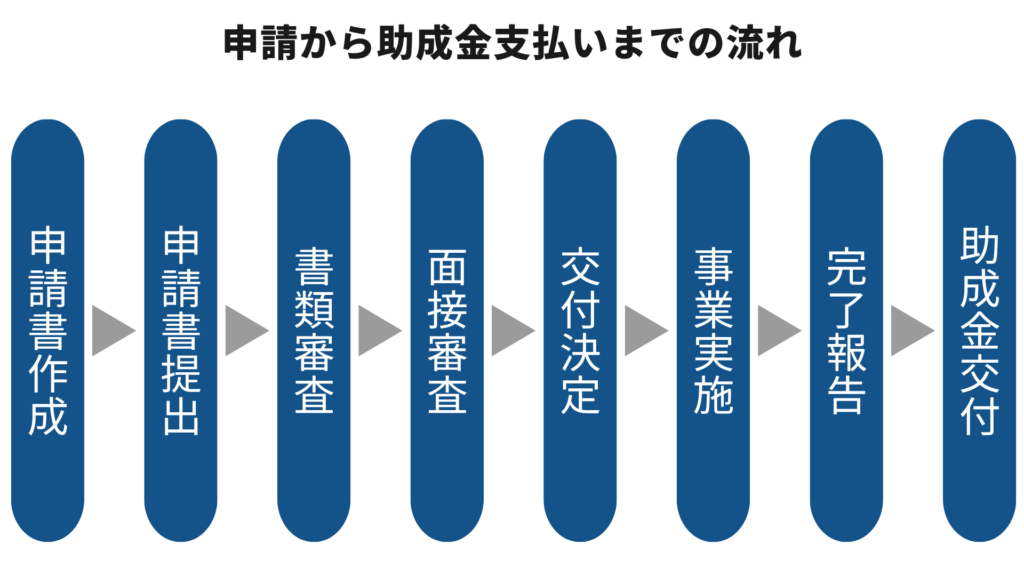

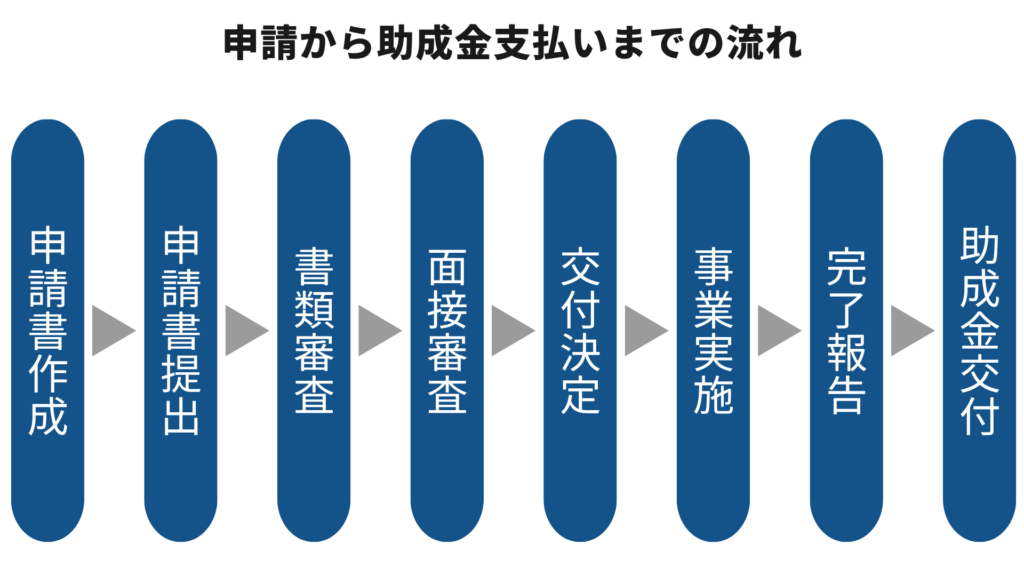

申請から助成金支払いまでの流れ

助成金の申請は、書類を提出して終わりではありません。採択されてから実際に入金されるまでには、複数のステップが存在します。特に、助成金は原則として「後払い」である点を理解しておくことが、資金計画を立てる上で極めて重要です 。

審査で本当に見られている3つのポイント

なぜ多くの申請が不採択になるのでしょうか。公募要領の要件を満たすのは当然として、採択される申請書とそうでない申請書の間には、決定的な違いがあります。それは、審査員が「この事業になら公的資金を投じる価値がある」と納得できるかどうかです。ここでは、審査員が本当に見ている3つの本質的なポイントを解説します。

ポイント1:事業の「具体性」と「実現可能性」

「世の中を変える画期的なサービスを始めたい」という熱意は重要です。しかし、審査員は夢想家ではなく、現実的な評価者です。彼らが評価するのは、情熱の大きさではなく、計画の解像度の高さです 。

「具体性」とは、事業計画を読んだだけで、そのビジネスの光景が目に浮かぶレベルで記述されているか、ということです。「誰に、何を、どのように提供し、なぜ顧客は競合ではなくあなたを選ぶのか」が、第三者にも明確に伝わらなければなりません。

「実現可能性」とは、その計画が絵に描いた餅ではない、という証明です 。例えば、申請者の経歴やスキルが事業内容と一致しているか、必要な人材や協力パートナーは確保できているか、設定したスケジュールは現実的か、といった点が厳しく見られます。IT経験のないチームが、短期間で高度なアプリを開発するという計画では、実現可能性を疑われても仕方ありません。

ポイント2:資金計画の「妥当性」

事業計画の中でも、特に申請者の経営能力が如実に表れるのが資金計画です。どんぶり勘定の資金計画は、事業運営能力そのものへの不信感につながり、不採択の最大の要因となり得ます 。

審査員は、「助成金を何に、いくら使うのか」という資金使途の妥当性を精査します 。計上された経費が事業計画の実現に不可欠であり、その金額が市場価格とかけ離れていないか、客観的な根拠(見積書など)に基づいて算出されているかが問われます。

悪い例:広告宣伝費 150万円

良い例:広告宣天費 150万円 (内訳)

- Webサイト制作費(A社):80万円(見積取得済)

- リスティング広告運用費(B社):50万円(6ヶ月分・見積取得済)

- サービス案内パンフレット印刷費(C社):20万円(見積取得済)

また、自己資金と助成金のバランスも重要です。自己資金が極端に少ないと、「事業への本気度が低い」「リスクを公的資金に依存しすぎている」と判断されかねません 。助成金はあくまで事業を加速させるためのブースターであり、事業の根幹を支えるのは自己資金である、という姿勢を示すことが大切です。

ポイント3:事業の「継続性」と「社会への貢献」

助成金は、事業を軌道に乗せるための起爆剤に過ぎません。審査員が最も知りたいのは、「助成期間が終了した後、この事業は自力で走り続けられるのか」という点です 。事業計画には、助成金がなくても収益を上げ、成長していける道筋(マネタイズの仕組み)が明確に描かれている必要があります。

さらに、公的資金を投入する以上、その事業がもたらす社会的な波及効果も重要な評価軸となります 。あなたの事業は、単に自社が儲かるだけでなく、社会にどのような良い影響を与えるのでしょうか。

例えば、

- 新たな雇用を生み出す(雇用創出)

- 地域の課題を解決する(地域貢献)

- 業界全体のDX化を促進する(生産性向上)

- 環境問題に配慮する(SDGsへの貢献)

といった視点です。

事業計画の中に、こうした社会貢献への意識が盛り込まれていると、事業の意義が深まり、審査員からの評価は格段に高まります。助成金の申請書作成は、単なる書類仕事ではなく、申請者の経営者としての資質が問われる場なのです。計画の具体性、資金計画の緻密さ、そして事業の将来性。これらを通じて、「私はこの事業を成功させられる、信頼に足る経営者です」と証明することが、採択への最も確実な道と言えるでしょう。

採択率が劇的に変わる!プロが教える申請書作成の秘訣

審査員が見ているポイントを理解した上で、次はそれを「伝わる」形に落とし込む技術が必要です。ここでは、数多くの申請を支援してきた専門家の立場から、採択率を劇的に変える申請書作成の具体的な秘訣を3つご紹介します。

秘訣1:審査員に「伝わる」事業計画書の構成

多忙な審査員は、一件一件の申請書を熟読する時間的余裕がありません 。結論が分かりにくく、構成が雑然とした計画書は、その時点で読む気を失わせてしまいます。事業の魅力を最大限に伝えるには、

ストーリーと構成が命です。

採択されやすい計画書は、多くの場合、以下のような「結論先出し」の構成になっています。

冒頭で「私たちの事業は、〇〇という社会課題を、△△という独自の強みで解決し、□年後には市場でこれだけの価値を生み出します」という事業の核心を簡潔に提示します。ここで審査員の心を掴むことが重要です。

なぜこの事業が必要なのか。顧客が抱える具体的な悩みや、市場に存在する未解決の課題を明確に定義します。

その課題を、自社の製品やサービスがどのように解決するのかを具体的に説明します。他社にはない独自性や優位性を強調します。

市場規模や成長性、競合の動向といった客観的なデータを示し、この事業に勝算があることを論理的に証明します。

誰が、いつまでに、何を実行するのか。実現可能な体制と具体的なアクションプランを示し、計画の信頼性を高めます。

助成金を何に使い、それによってどれだけの売上・利益が生まれるのかを数値で示します。そして、助成期間終了後も事業が自走できることを証明します。

この流れに沿って物語を紡ぐことで、審査員はあなたの事業の全体像と将来性をスムーズに理解し、高く評価することができます 。

秘訣2:説得力を生む「客観的データ」の活用法

事業計画書における主張は、すべて客観的なデータ(エビデンス)によって裏付けられるべきです。「~と思います」「~のはずです」といった希望的観測は、説得力を著しく低下させます 。

例えば、「この市場は有望です」と主張するだけでは不十分です。 「総務省統計局の『サービス産業動向調査』によれば、〇〇市場の規模は過去3年間で年率15%の成長を遂げており、今後も拡大が見込まれます」と、公的な統計データを引用することで、主張は揺るぎない事実に変わります 。

信頼性の高いデータは、以下のような公的機関や調査会社のサイトで入手できます。

- e-Stat(政府統計の総合窓口)

- 各省庁(経済産業省、総務省など)が発表する統計調査

- 国立国会図書館リサーチ・ナビ

- 民間の調査会社が公開しているレポート

自身の強みをアピールする場合も同様です。「営業が得意です」ではなく、「前職では〇〇の営業担当として、3年間で新規顧客を50社開拓し、売上を200%向上させた実績があります」と具体的な数値で示すことで、あなたの能力が客観的に証明されます。客観的な事実こそが、計画の説得力を飛躍的に高めるのです。

秘訣3:専門家の視点で「不採択リスク」を徹底排除

どれだけ完璧な計画書を作成したつもりでも、自分一人では気づけない「穴」や「独りよがりな視点」が残ってしまうものです 。事業への思い入れが強いほど、客観的な視点を失いやすくなります。

不採択となる申請書には、専門家が見ればすぐにわかる共通の欠陥があります。

- 計画の矛盾:事業内容で「高品質なサービス」を謳っているのに、資金計画では人件費や仕入れ費が極端に低く設定されている。

- 非現実的な予測:具体的なマーケティング戦略がないまま、売上が右肩上がりに急増する収支計画になっている 。

- 要件の誤解:助成対象外の経費を計上していたり、公募要領の加点項目を見逃していたりする 。

こうした「不採択リスク」を根絶するために、第三者の視点、特に採択・不採択事例を熟知した専門家のチェックは極めて有効です。専門家は、審査員の視点であなたの計画書をレビューし、論理の飛躍や根拠の薄い部分を指摘します。これにより、提出前に計画書の完成度を極限まで高めることが可能になります。一度きりの貴重なチャンスを確実にするための、最も賢明な投資と言えるでしょう。

キャリアアップ助成金など、他の助成金に関する内容についてはこちらの記事を参考にしてください。

よくある質問

Q. 個人事業主でも申請は可能ですか?

はい、多くの創業助成金は法人だけでなく個人事業主も対象としています。東京都の創業助成事業も、これから創業する個人の方や、創業後5年未満の個人事業主が対象に含まれています 。ただし、制度ごとに詳細な要件が異なりますので、必ず公募要領の「対象者」の項目をご確認ください。

Q. 募集期間はいつ頃でしょうか?乗り遅れないためには?

助成金によって募集期間は大きく異なりますが、年に1~2回程度、数週間から1ヶ月程度の期間を区切って募集されるのが一般的です 。人気の助成金はすぐに予算上限に達することもあります 。公募を見逃さないためには、東京都の「TOKYO創業ステーション」や各自治体の公式サイトを定期的に確認することが基本です。また、当事務所のような専門家からの情報提供を受けることも有効な手段です。

Q. 自分で申請するのと専門家に依頼するのでは、何が違いますか?

最大の違いは「採択の可能性」と「経営者の貴重な時間の確保」です 。専門家は、審査で評価されるポイントや減点されるリスクを熟知しており、質の高い事業計画書を作成できます。また、非常に手間のかかる書類作成や複雑な手続きを任せることで、経営者様は本来最も集中すべき事業の立ち上げ準備に専念できるという大きなメリットがあります 。

Q. まずは相談だけしてみたいのですが、費用はかかりますか?

当事務所では、初回のオンライン相談は無料で承っております。貴社の事業内容や計画の段階をお伺いした上で、最適な助成金のご提案や、申請サポートをご依頼いただいた場合の進め方、費用について丁寧にご説明いたします。無理な勧誘は一切いたしませんので、まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

まとめ

東京都や大阪府の創業助成金は、創業期の資金調達において非常に有効な手段です。しかし、その恩恵を受けるためには、公募要領を正しく理解し、審査員の視点を踏まえた説得力のある事業計画書を作成することが不可欠です。

社労士事務所altruloop(アルトゥルループ)では、全国対応・初回相談無料でご相談を承っております。人事労務に関するお悩みはお問い合わせよりお気軽にご相談ください。